特定技能外国人の受入メリット

1.人材不足の解消・若い人材の登用

人材不足が顕著な業種に対して必要な知識・スキルを持った人材を確保できる。20代や30代が大半を占め、若い人材が多い

2.資格保持・日本語が堪能

一定の技能、日本語試験をクリアしている人材なので、即戦力として活躍できる。日本人が従事している仕事に就ける

3.コスト削減

外国人材を雇用するにあたり、特定技能の他に技能実習があります。渡航費用など技能実習よりも諸費用を大幅に削減できます

4.受け入れ人数に制限がない

介護と運送業以外の業種では技能実習と違い、受け入れ人数に制限がないので必要な人数の確保が可能

5.手厚い支援

弊社支援担当者が毎月の面談を行う、安心できる

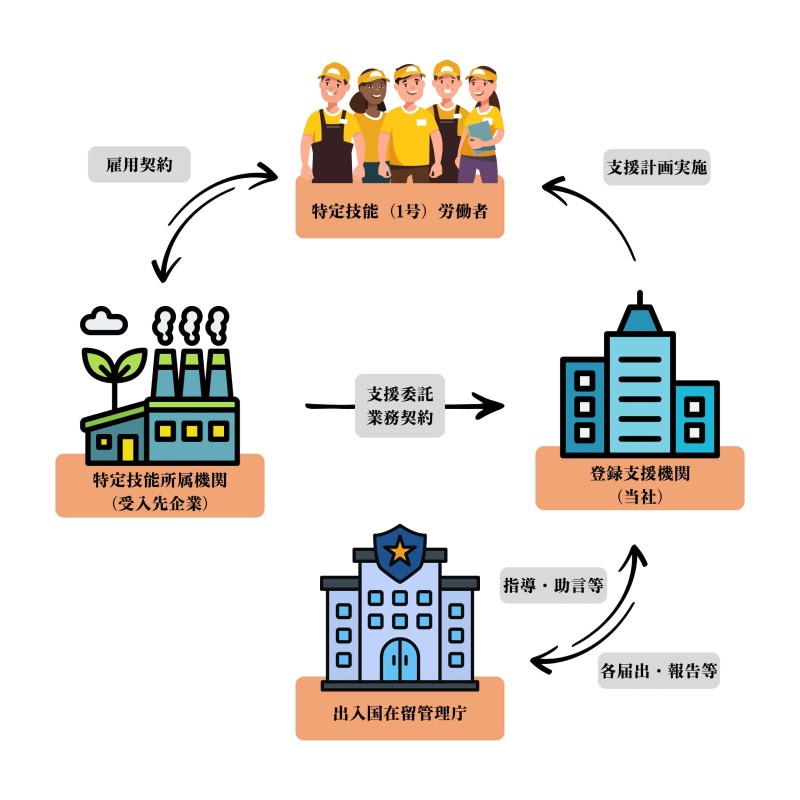

特定技能の仕組みについて

◆ 制度内容

① 受け入れ可能分野[16業種] 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、 航空業、宿泊業、自動車運送業、鉄道業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、 木材産業

② 特定技能外国人の就労資格について 「特定技能1号」または「特定技能2号」の在留資格を持つ外国人労働者 日本語でコミュニケーションを取ることができ、各分野においても相当の知識や経験、技術を持つ 【特定技能1号】 在留期間:最長5年間 支援:受け入れ機関または登録支援機関による支援が必要 従事分野:16業種すべて可能 【特定技能2号】 在留期間:制限なし(更新は必要) 支援の有無: 受け入れ機関または登録支援機関による支援が不要 従事分野:11業種(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業以外)

③ 受け入れ機関(企業)の役割 受け入れ機関は1号特定技能外国人に対して安定的にかつ円滑な活動ができるよう、職業・日常・社会生活上の支援計画を作成し、その支援を実施する必要がある (※登録支援機関に全部または一部を委託可能)

④ 登録支援機関 登録支援機関は、上述の支援計画の全部または一部を受け入れ機関より委託を受け実施することができる 弊社は、出入国在留管理庁より、「登録支援機関」の認定を受けております

支援内容について

事前ガイダンスの実施

在留資格認定証明書交付(または変更許可)申請前に、日本語または外国人労働者の母国語で、労働条件・活動内容・入国手続きについての説明、相互確認を行う

出入国の際の送迎

国外からの採用の際、空港への送迎および空港から住居や事業所へ送迎

住宅の確保・諸手続きのサポート

スムーズに仕事を開始できるよう、住居手配、役所への諸手続き、インフラなどの手続きをサポート

行政期間への定期報告・面談の実施

3ヶ月に1度の出入国在留管理庁へ定期報告及び労働者との面談の実施

生活オリエンテーションも実施

日本での生活に対応できるよう、日本の文化や生活に必要な知識・情報・制度の仕組みについてレクチャーする

日本語学習のサポート

必要に応じて、日本語能力をアップさせるための学習や専門用語の習得をサポート

相談・苦情への対応

企業様または労働者からの相談を受け、必要に応じて解決・改善に向けたアドバイスやサポートを提供

契約解除の後の転職サポート

契約満了又は途中解除になった場合、必要な対応を行う

特定技能制度導入の流れ

お問い合わせ・相談

まずはフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。特定技能制度の説明や費用等ご説明いたします

ヒアリング・申込み

ご希望の人材に沿うため、企業様の業務内容、労働条件、求めるスキルなど、詳細にお伺いいたします

契約締結

企業様よりサービスのご利用依頼を受け、紹介手数料や条件が明記された契約書を作成いたします。双方合意の上で正式な契約を交わします

面接・採用

弊社にて募集・面接を行い、ご希望に適った候補者を選定いたします。その後、企業様と直接対面またはオンラインでの面接を経て、採用決定となります

計画策定

企業と支援機関が連携し、外国人労働者の雇用に向けた具体的な計画策定を行います。必要な手続きやサポートを明確化し、スムーズな雇用を図ります

在留資格申請

出入国在留管理庁に提出する「特定技能」在留資格の申請が必要です。弊社がそのための書類の収集し、申請書の作成など申請代行を行います

入社

入社手続きは企業様と外国人労働者で行われます。企業様は支援計画に基づき職場環境を整えていただき、弊社は労働者が円滑に仕事をできるようサポートします

定期報告・面談

支援計画に基づき、定期報告・面談を実施。出入国在留管理庁に、外国人労働者の就業状況などの定期的な報告を行います